Via dalla Seta, per la Cina Meloni rispolvera il partenariato berlusconiano. Inchiesta anti-dumping Ue sulle auto elettriche made in China.

Addio al mai decollato memorandum giallo-verde alla vigilia della presidenza italiana del G7

Il 9 settembre scorso, Giorgia Meloni ha comunicato a Li Qiang la volontà del governo italiano di non rinnovare il memorandum d’intesa sulla nuova via della Seta sottoscritto nel marzo 2019 dal Conte I. Non si tratta ancora della notifica ufficiale alla controparte - che dovrà arrivare entro la fine dell’anno -, ma la decisione è ormai presa, annunciata dalla presidente del Consiglio al premier cinese, dopo che nei giorni precedenti il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ne aveva discusso a Pechino con il suo omologo Wang Yi. Durante il faccia a faccia con Li a margine del G20 di New Delhi (9-10 settembre 2023) Meloni ha potuto confrontarsi con il numero due del partito comunista anche sul complesso dei rapporti bilaterali Italia-Cina.

«Ci sono nazioni europee che negli ultimi anni non hanno fatto parte della Belt and Road ma sono state in grado di stringere relazioni più favorevoli (con la Cina) di quanto a volte siamo riusciti a fare noi - ha dichiarato il capo dell’esecutivo nella capitale indiana -. La questione è come garantire una partnership vantaggiosa per entrambe le parti, lasciando da parte la decisione che prenderemo sulla Bri».

L’Italia - che l’anno prossimo sarà presidente di turno del G7 - è l’unico tra i sette paesi più industrializzati ad aver aderito a quella che è nota ufficialmente come Belt and Road Initiative (Bri). L’uscita dalla Bri è stata giustificata pubblicamente dal governo da motivazioni economiche («non ha portato i risultati che ci aspettavamo», ha dichiarato Tajani a proposito del memorandum). In realtà le ragioni sono politiche. Quel documento (firmato pochi mesi prima dello scoppio della pandemia) è infatti un riconoscimento politico che il governo giallo-verde accordò alla Bri, e in quanto tale viene cancellato dal governo nella nuova fase in cui Washington e il G7 intendono contenere le principali iniziative cinesi.

«È stato un grosso errore», aveva detto Meloni in campagna elettorale. Dopo un anno di governo, il capo dell’esecutivo punta a porvi rimedio rafforzando in sua vece il partenariato strategico globale Roma-Pechino siglato dal Berlusconi II nel 2004, che per la leader di Fratelli d’Italia sarà il “faro” dei rapporti Italia-Cina. Quell’intesa - che ha istituito il comitato governativo Italia-Cina - appartiene a un’altra era geologica: la Cina era da poco (nel 2001) entrata nell’Organizzazione mondiale del commercio e non aveva ancora superato il Giappone diventando la seconda economia del pianeta. A Pechino c’era un’amministrazione guidata dai riformisti Hu Jintao e Wen Jiabao, e la Cina era alleata dell’Occidente nella “guerra al terrorismo”.

Inoltre neppure quel partenariato sembra essere riuscito a sostenere in maniera significativa i rapporti bilaterali. Durante gli anni tra la firma del partenariato strategico globale e quella del memorandum sulla nuova via della Seta, nelle sue relazioni bilaterali con la Cina, l’Italia non ha guadagnato terreno rispetto alla Germania e alla Francia, suoi principali concorrenti nell’Unione Europea.

E ciò dimostra che non bastano i fogli firmati da entrambe le parti per elevare il livello delle relazioni bilaterali. Così anche il memorandum non ha inciso sul commercio italiano con la Cina e sugli investimenti italiani in Cina e viceversa, perché da una parte - ad esempio, sulla prevista cooperazione infrastrutturale - la parentesi della pandemia ne ha reso più difficile l’applicazione, dall’altra il documento siglato dall’ex ministro degli esteri, Luigi Di Maio, non conteneva impegni precisi da parte della Cina ad aumentare l’importazione di prodotti made in Italy. A ciò va aggiunto che se l’Italia esporta poco in Cina è anche perché il suo sistema di piccole e medie imprese non è attrezzato per soddisfare le massicce e repentine domande del mercato locale.

Tornando alla questione politica, a Pechino sanno che quella di Meloni è una scelta di campo, che rientra nel complesso di quelle compiute dal principale partito di maggioranza (Fratelli d’Italia) e dalla sua leader per accreditarsi presso l’amministrazione statunitense, una necessità più impellente a causa delle difficoltà del governo italiano all’interno dell’Ue. Per questo qualche giorno fa Wang ha accolto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ricordandogli che «di fronte alle sfide e alle interferenze geopolitiche, Cina e Italia dovrebbero andare d’accordo sulla base del rispetto e della fiducia reciproca». Wang ha risposto a Tajani - secondo cui il memorandum «non ha portato i risultati che ci aspettavamo» sostenendo che quel documento «ha dato i suoi frutti all’Italia».

A New Delhi Meloni ha ribadito l’adesione dell’Italia alla Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), nell’ambito della quale al G20 nella capitale indiana è stato annunciato un “corridoio economico” lungo la tratta India-Medio Oriente-Europa: una nuova iniziativa a guida G7 che si propone come “alternativa” alla Bri, che - secondo i dati ufficiali di Pechino - negli ultimi dieci anni ha già mobilitato investimenti per 1.000 miliardi di dollari.

L’agenzia Ansa riferisce di «un’exit strategy senza polemiche, con il massimo rispetto della leadership cinese e di Xi, che a ottobre celebrerà il decennale» della Bri. Eppure i cinesi non sono contenti, e lo hanno fatto capire anche con un comunicato di Xinhua, la loro agenzia ufficiale, intitolato Il premier Li esorta l’Italia a fornire un ambiente imprenditoriale equo e non discriminatorio per le imprese cinesi. Nel breve testo non c’è alcun riferimento alla via della Seta, ma si sottintende una presunta discriminazione nei confronti di aziende cinesi, ovvero quelle - a cominciare da ChemChina che ha acquisito Pirelli nel 2015 - nei confronti delle quali, a partire dal governo Draghi, è stato esercitato il golden power per bloccarne le acquisizioni. Pechino insomma manda a dire che, d’ora in avanti «la Cina continuerà ad espandere l’accesso al mercato per creare maggiori opportunità per i prodotti italiani di qualità di entrare nel mercato cinese», ma, nello stesso tempo, presterà maggiore attenzione all’Italia.

Mentre Resta in ballo la questione del viaggio a Pechino di Meloni: secondo fonti diplomatiche, la missione in oriente, inizialmente prevista per gli ultimi mesi del 2023, potrebbe slittare di un anno, all'inverno 2024.

A Palazzo Chigi c’è preoccupazione per possibili ricadute negative per le aziende italiane che lavorano con la Cina, il nostro primo partner commerciale in Asia, che assorbe circa il 10 per cento del made in Italy destinato all’estero (per un quarto macchinari). Le mosse programmate per evitare tensioni con Pechino prevedono il “rafforzamento” del partenariato strategico globale Roma-Pechino e l’intensificazione dei viaggi ufficiali in Cina, che una serie di ministri e il presidente Mattarella compieranno nelle prossime settimane. Basterà?

Fisco, fermo da tre anni alla Camera il trattato bilaterale per favorire gli investimenti dimezzando le aliquote

Il 23 marzo 2019, insieme al memorandum sulla Bri è stato firmato a Roma un nuovo accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina.

Il trattato fiscale sostituirà il precedente firmato nel 1986, introducendo nuove aliquote e disposizioni per incrementare le relazioni economiche e promuovere gli investimenti transfrontalieri. Il trattato firmato nel 2019 è stato approvato dal Senato italiano l’8 luglio 2020, il testo del disegno di legge è stato trasmesso alla Camera per la discussione e l’approvazione, ma il processo di ratifica non è ancora stato completato, in un lungo iter che ne ha posticipato l’entrata in vigore. Il tempo medio del processo di ratifica dei trattati fiscali in Italia è stato spesso più rapido, dimostrando che il rapporto tra Roma e Pechino è variato negli anni successivi e gli accordi bilaterali sono ora soggetti ad una diversa attenzione.

Rispetto al precedente trattato fiscale firmato nel 1986, la convenzione firmata nel 2019 introduce una riduzione dell’aliquota su dividendi e royalties dal 10% al 5%, che garantirà un beneficio fiscale alle società e può determinare un aumento degli investimenti in entrambi i paesi. In particolare, l’aliquota sulle royalties è inferiore a quelle dei principali paesi europei, garantendo un trattamento migliore rispetto alle convenzioni fiscali tra Cina e paesi quali Germania, Francia, Regno Unito e Spagna.

Il lungo iter di approvazione da parte del parlamento italiano ha portato gli investitori a decidere di non distribuire dividendi dalla Cina all’Italia, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo accordo che garantisce fiscalità dimezzata. Alcune aziende italiane hanno preferito reinvestire in Cina i propri proventi, grazie a una speciale agevolazione per chi reinveste nel paese e in caso di gruppi con molteplici filiali europei è stata promossa la scelta di distribuire dividendi verso paesi che hanno trattati fiscali più vantaggiosi con la Cina.

Se quindi l’accordo punta a migliorare le condizioni economiche, l’assenza della ratifica ha portato a non trasferire in Italia gli utili, ma a reinvestirli in Cina o verso altre giurisdizioni, in attesa dell’entrata in vigore della nuova convenzione fiscale.

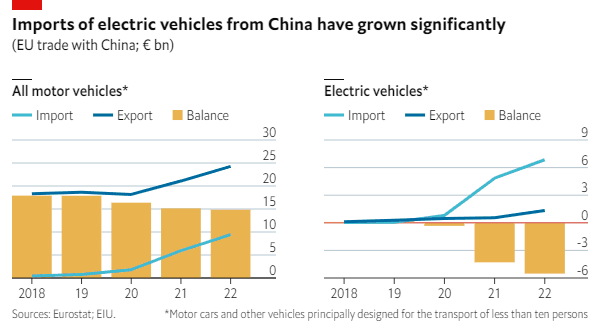

«Puro protezionismo», l’ira di Pechino contro l’inchiesta anti-dumping sulle auto elettriche cinesi annunciata dall’Unione Europea

«Si tratta chiaramente di un atto di protezionismo». Così il governo cinese ha reagito il 14 settembre alle parole della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che il giorno precedente aveva annunciato un’inchiesta anti-dumping dell’Unione Europea sui veicoli elettrici cinesi. Secondo il ministero del commercio di Pechino «la mossa interromperà e distorcerà gravemente le catene di fornitura automobilistiche globali, anche nell’Unione europea». «Monitoreremo da vicino la tendenza protezionistica dell’Ue e le prossime mosse - ha aggiunto il ministero in una nota online -, e difenderemo gli interessi legittimi e i diritti delle aziende cinesi».

Presentando l’indagine anti-dumping sui veicoli elettrici importati dalla Cina nel mercato comune von der Leyen aveva dichiarato: «I mercati globali sono ora inondati di auto elettriche cinesi più economiche e i loro prezzi sono mantenuti artificialmente bassi da ingenti sussidi statali. Questo sta distorcendo il nostro mercato». Una situazione che - secondo la presidente in cerca di un secondo mandato - ricalcherebbe quella già sperimentata per l’industria dei pannelli solari, rischiando di far perdere all’Ue un’altra battaglia in un settore innovativo e delicato per la tutela ambientale.

Sostenuta fortemente dalla Francia - che, a differenza della Germania, nel settore degli electric veichles non ha collaborazioni significative in Cina, dove Citroën, Peugeot e Renault si spartiscono un misero 3% del mercato - l’indagine potrebbe portare all’imposizione di tariffe aggiuntive sugli Ev cinesi che entrano nel mercato europeo. Come evidenziato dal comunicato ministeriale, si tratterebbe di una mossa che, con ogni probabilità, provocherebbe una rappresaglia da parte di Pechino, in un momento in cui le tensioni commerciali sono già elevate. Ma le difficoltà delle rispettive economie, che le inducono a proteggere un settore importante come l’automotive, sembrano spingere Cina e Unione Europea proprio verso uno scontro sulle auto elettriche.

Anche la Camera di commercio cinese presso l’Unione Europea ha espresso la sua forte preoccupazione e contrarietà all’indagine annunciata da von der Leyen, affermando che il vantaggio industriale della Cina è stato ottenuto attraverso l’innovazione e la concorrenza di mercato (e, dunque, non prevalentemente grazie a sussidi e incentivi governativi). «È fondamentale sottolineare che questo vantaggio non è il prodotto di ciò che la Commissione ha definito “enormi sussidi statali”», ha affermato la Camera. «È interessante notare che l’industria dei veicoli elettrici in Cina gode di una solida partnership di cooperazione con le reti dell’industria automobilistica europea e globale, e la creazione di ciascun veicolo elettrico implica gli sforzi di collaborazione di decine di migliaia di fornitori da tutto il mondo».

Il mercato cinese dell’auto resta il primo del mondo e - malgrado il rallentamento dell’economia - continua a tirare. Secondo l'Associazione cinese dei produttori di automobili, le vendite di veicoli a nuova energia in Cina sono aumentate del 39,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 5,37 milioni nei primi otto mesi dell'anno. Ciò equivale al 29,5% del totale delle vendite di automobili nello stesso periodo.

Quegli stessi Ev (electric veichles) hanno appena conquistato nel mercato interno uno storico primato, che Bloomberg ha giudicato “inattaccabile e irreversibile”. Secondo i dati appena pubblicati dal China Automotive Technology and Research Center data, nel luglio scorso gli Ev made in China hanno superato per la prima volta il 50 per cento di quelli acquistati dai cinesi. La concorrenza straniera è stata sbaragliata grazie all’ascesa degli Ev economici che - prevede un’analisi di UBS AG - rosicchieranno ancora un quinto del loro mercato globale ai produttori tedeschi, giapponesi, statunitensi e sudcoreani.

La Cina riesce a sfornare auto elettriche a prezzi imbattibili. L’ultimo esempio è la “Aito M7”, un SUV di lusso con sistemi di guida autonoma all’avanguardia e abitacolo digitalizzato, in vendita a poco più di 200.000 yuan (circa 25 mila euro). E in Cina la macchina è ancora uno status symbol: comprarla di un brand nazionale vuol dire anche sostenere le politiche di “innovazione autoctona” di Xi Jinping. Il primato, con l’11 per cento delle vendite, spetta a Byd, acronimo di “Build your dreams”.

Per i tradizionali brand a stelle e strisce (Ford, Chevrolet, Buick) quello di luglio è stato il risultato più deludente dal 2008, e avrebbe potuto essere peggiore senza Tesla, la cui Gigafactory 3 di Shanghai ha sfornato oltre 540.824 Ev tra gennaio e luglio 2023 (+67,45 per cento rispetto all’anno precedente).

Nemmeno il partner di maggior successo dell’automotive cinese, quella Volkswagen che nel lontano 1983 iniziò a fabbricare la “Santana” in Cina - dove è presente con tre joint-venture, una quarantina di stabilimenti e 90.000 dipendenti - può dormire sonni tranquilli. Proprio la carenza di modelli elettrici in grado di sedurre i consumatori cinesi ha costretto all’inizio dell’anno la casa di Wolfsburg a cedere il gradino più alto del podio a Byd. Per rimettersi in gioco, VW a luglio ha siglato un accordo da 700 milioni di dollari per una partecipazione del 5 per cento nella startup cinese XPeng.

Mentre altri marchi stranieri vengono letteralmente messi in fuga dall’avanzata di quelli locali. L’anno scorso, Stellantis NV ha chiuso la sua unica fabbrica Jeep in Cina, la sudcoreana Hyundai sta vendendo gli impianti di produzione, e Ford ha recentemente annunciato che taglierà oltre 1.300 posti di lavoro in Cina.

Spinto dalla guerra dei prezzi tra i produttori e dagli incentivi governativi, il mercato dell’auto cinese il mese scorso è tornato a crescere. E a luglio, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e altre 12 agenzie hanno varato misure congiunte per sostenere le vendite di automobili, tra cui l’aumento delle quote governative annuali di acquisto di vetture, l’ottimizzazione degli incentivi fiscali per gli acquirenti di veicoli a nuova energia (Nev) e il miglioramento delle infrastrutture di ricarica e di scambio delle batterie. Il mese scorso, un certo numero di produttori, tra cui Tesla e XPeng, hanno aumentato gli sconti su alcuni dei loro modelli nel tentativo, scatenando una guerra dei prezzi, di difendere la loro quota di mercato.

Cosa stiamo leggendo

Government subsidies don’t boost Chinese firms’ productivity, Lee G Branstetter, Mengjia Ren, Guangwei Li

A Tech War Without Winners, Andrew Sheng, Xiao Geng